药品基本信息

中文别名

地红霉素

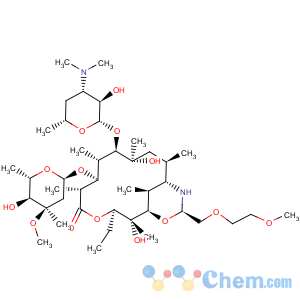

地红霉素分子式

药物别名

Nortron

英文名称

Dirithromycin(DRM)

分子式 / 分子量 / CAS

C42H78N2O14 / 835.0737 / 62013-04-1

药品类别

大环内酯类抗生素

制剂与规格

片剂:0.25g;0.5g

适用症

适用于12岁以上患者,用于治疗下列敏感菌引起的轻、中度感染:

慢性支气管炎急性发作:由流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎链球菌引起。

急性支气管炎:由卡他莫拉菌、肺炎链球菌引起的。社区获得性肺炎:由嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎链球菌引起。

咽炎和扁桃体炎:由化脓性链球菌引起。

单纯性皮肤和软组织感染:由金黄色葡萄球菌(甲氧西林敏感菌体)、化脓性链球菌引起的。

用法用量

口服:500mg,每日1次,连续使用5~10d。轻至中度肝、胆或肾损伤病人不

地红霉素

必调整剂量。应与食物同服或饭后一小时内服用,不得分割、压碎、咀嚼。

感染(轻、中度)剂量、服药次数、疗程:

慢性支气管炎急性发作:每次0.5g(二片),一天一次,5-7日

急性支气管炎:每次0.5g(二片),一天一次,7日

社区获得性肺炎:每次0.5g(二片),一天一次,14日

咽炎和扁桃体炎:每次0.5g(二片),一天一次,10日

单纯性皮肤和软组织感染:每次0.5g(二片),一天一次,5-7日

功用作用

该品为口服有效的具有14元内酯环的大环内酯类抗生素。该品对临床分离出的革兰阳性菌,体外抑菌活性类似于红霉素、罗红霉素、阿齐红霉素,但弱于克拉红霉素。对肠球菌属的敏感性在各个研究中变化不等,但一般对肠球菌耐药。敏感的革兰阴性菌包括幽门螺杆菌及空肠螺杆菌、卡他莫拉菌、鲍特菌属(百日咳杆菌和副百日咳杆菌及某些奈瑟菌属,如淋球菌)。该品进入人体后主要聚集在中性粒细胞中,接触120min后该品在细胞内外浓度的比值达34.5。敏感菌引起的扁桃体炎、咽炎、下呼吸道及皮肤和软组织感染。

药理毒理

综述

该品为口服有效的具有14元内酯环的大环内酯类抗生素。该品对临床分离出的革兰阳性菌,体外抑菌活性类似于红霉素、罗红霉素、阿齐红霉素,但弱于克拉红霉素。对肠球菌属的敏感性在各个研究中变化不等,但一般对肠球菌耐药。敏感的革兰阴性菌包括幽门螺杆菌及空肠螺杆菌、卡他莫拉菌、鲍特菌属(百日咳杆菌和副百日咳杆菌及某些奈瑟菌属,如淋球菌)。该品进入人体后主要聚集在中性粒细胞中,接触120min后该品在细胞内外浓度的比值达34.5。

药理

该品具有类似于红霉素的抗菌谱。对大多数革兰氏阳性杆菌,该品的活性(MI

地红霉素

Cs=0.3~2μg/ml)低于红霉素2~4倍。对百日咳杆菌,该品的活性强于红霉素4倍。在导管引起的大鼠粪链球菌性心内膜炎模型中,用20mg/kg经10天后该品的保护作用大于红霉素。

对在肿瘤病人中得到的334种G+分离菌的体外研究中,地红霉素的药效和抗菌谱与红毒素相似。地红霉素能有效地对抗β型溶血性链球菌(β-hemolyticstreptococci)和肺炎链球菌,(Streptoscuspneumoniae)。对青霉素和甲氧苯青霉素敏感的金黄色葡萄球菌(Staphylococcusaureus)、芽孢杆菌(Bacillusspp.)、单核细胞增生李斯特氏菌(Listeriamonocytogenes)和ClostridiumJeikeium部分地有效。对红霉素抗药的细菌对地红霉素也同样抗药。

地红霉素与红霉素不仅有相似的体外抗微生物活性,而且还有更高的体内活性。

地红霉素对α和β溶血性链球菌、肠球菌的MIC50为0.39~0.78μg/ml,MIC90≤1.56μg/ml,对凝固酶阳性和阴性的葡萄球菌也有相似的MIC值。抗甲氧苯青霉素的菌株对该品敏感。

该品的体外抗葡萄球菌活性相似于或小于红霉素。地红霉素在小于/等于0.03~0.12μg/ml时就能抑制化脓链球菌(Streptococcuspyogenes)和肺炎链球菌(Streptococcuspneumoniae)。B族链球菌在相同的浓度时也被抑制.肺炎链球菌和李斯特菌属(Listeria)在0.12和0.5μg/ml时分别受到抑制。抗红霉素的A族链球菌、李斯特氏菌和肠球菌对地红霉素也有抗药性。对红霉素敏感和抗药的葡萄球菌,MIC90是0.5μg/ml和8μg/ml。该品并不抑制需氧G+菌。

一般来讲,地红霉素活性比红霉素大2~4倍。地红霉素对葡萄球菌和链球菌的活性不因人血清的加入而降低。本类大环内酯类药在pH8.0比6.0时活性大1~4倍。地红霉素对金黄色葡萄球菌(Staphylococcusaureus553)有抑菌性而且对流感嗜血杆菌(Haemophilusinfluenzae1435)有缓慢的杀菌作用。

药代动力学

小鼠、大鼠、狗、猴和狒狒一次给药或多次给药,与红霉素相比,该品均显示血药峰值较低,但持续时间较长。该品的终末消除半衰期为16~56小时,红霉素为1~2小时。该品从血清中缓慢消除与它的缓慢肾排泄有关。在所有动物的呼吸道和泌尿生殖道中测出有高浓度的该品。大鼠一次静注该品的碳-14标记物10mg/kg,4天后剂量的60%排泄于粪中,15%于尿中,约20%在体中检得。由于该品的这种蓄积作用,靶组织得到了比红霉素高的给药量。该品迅速分布于所有组织,组织峰值浓度在5~10小

地红霉素

时达到,继而以>2小时的终末半衰期降低。与在血清中类似。一次给药后≥24小时和多次给药一天后,发现该品的组织浓度都在MIC以上。在一天1次口服250或500mg连服多日后,稳态组织浓度为>1μg/g,而红霉素在给药后3~5小时测得的组织浓度低,在24小时,未测出有活性。该品和其主要代谢物erythromycylamine在组织中具有相似活性;据认为该品在组织中是转变成代谢物,然后代谢物缓缓重分布于血浆。

该品在酸性条件下以及在体内缓慢水解成主要活性代谢物erythromycylamine,后者具有类似于其母体物的抗菌活性谱。另一代激产物是decladinosyl-erythomycylamine。

在对20名健康志愿者的研究中(500mg,口服,一天一次,共7天),药物的血清和唾液中的浓度较低,粪便中浓度较高。该化合物,影响口腔和小肠的微生物群。

该品在组织中有长时间的较高的浓度。服后,一般在1~4小时内达到峰血清浓度。同时,其代谢产物erythromycylamine也报告有较高的浓度。

该品目前正用于成年人的咽炎、皮肤和软组织感染,肺炎和气管炎。到目前为止,还没有在婴儿和儿童身上进行研究。

吸收

口服后该品被迅速吸收,通过非酶水解转化成生物活性物质红霉胺,其绝对生物利用度约10%。健康志愿者(19-59岁,单剂量:500mg;多剂量:500mg/天,10天)药代动力学参数如下:分布:红霉胺迅速、广泛分布到组织中,其细胞内浓度高于组织浓度,而组织浓度又明显高于血浆浓度。其蛋白结合率为15-30%,平均表观分布体积(VDSS)为800L(540-1041L)。红霉胺的稳态组织浓度(500mg/次,一天一次)代谢和排泄:红霉胺几乎不经肝脏代谢,81-97%的药物由胆汁途径消除,约2%的药物由肾脏消除。肾功能正常的患者,其平均血浆半衰期约8小时,平均消除半衰期约44小时,平均表观清除率约23L/h。食物的影响:该品可与食物同服或饭后1小时内服用。研究表明饭前1小时服用,其Cmax下降33%,AUC下降31%。食物中脂肪的高低对生物利用度几乎没有影响。

药物相互作用

由于大环内酯抗生素能与糖蛋白广泛地结合,故能与糖蛋白结合的其他药物可导致地红霉素自由浓度升高。另外,地红霉素能加快茶碱的消除,而使得稳定的茶碱血药浓度降低18%,峰浓度降低26%。

特非那定:该品不影响特非那定代谢,体外试验证明两药物不发生相互使用,而与红霉素存在相互作用。茶碱:一般情况下,正服用茶碱的患者接受该品治疗,不必调整茶碱剂量或监测血药浓度。需维持较高的茶碱血药浓度时,应检测血药浓度,并对剂量进行适当调整。抗酸药或H2受体拮抗剂:服用抗酸药或H2受体拮抗剂后,立即口服该品可增加地红霉素的吸收。红霉素的相互作用尚不清楚,因此,联合用药时应慎重。

注意事项

不良反应

该品不良反应较少,主要为腹痛、头痛、恶心、腹泻、呕吐、消化不良等。

3299例患者口服该品(500mg/天)7-14天,没有发现与毒性有关的死亡或致残

地红霉素

。2.6%患者因不良反应终止用药,其中1%是因恶心和腹痛终止用药。另一临床试验(口服该品500mg/天,疗程5天)结果表明,有3.8%患者因不良反应终止用药,其中1.6%的患者是因恶心和腹痛终止用药。与该品治疗有关的不良反应如下:头痛(7.7%)、腹痛(7.1%)、腹泻(6.7%)、恶心(5.9%)、消化不良(2.6%)、眩晕/头晕(2.1%)、皮疹(1.4%)、呕吐(1.1%)等。

已有报道,实际上使用所有的广谱抗生素(包括地红霉素),都会产生伪膜性结肠炎。因此,若使用抗生素的患者发生腹泻,考虑到这种诊断是重要的,这种结肠炎的程度从轻度至危及生命,程度不同。对于轻度伪膜性结肠炎病例,通常仅仅是停药就能奏效,对于中度至严重病例,就应采取适当的治疗措施。

禁忌

禁用于对地红霉素、红霉素和其他大环内酯抗生素严重过敏的患者。不应用于可疑或潜在菌血症患者(因其不能提供有效的药物浓度达到治疗部位)。

肝功能不全用药

轻度肝损伤患者,其平均Cmax、AUC和分布体积随时服药次数的增多而略有增加,但不必调整剂量。

肾功能不全者用药

其平均Cmax、AUC随肌肝清除率的降低而趋于升高,但肾脏损伤(包括透析)患

地红霉素

者不必调整剂量。孕妇及哺乳期妇女用药

该品对生育力和胎儿均无损害。对小鼠进行生殖研究,剂量高达人用量的8倍。结果表明该品可使胎儿体重显著降低。然而,对孕妇尚无适当的、很好的对照临床研究。因此孕妇使用该品应权衡利弊。

分娩:对分娩的影响尚无清楚。

哺乳期:哺乳妇女母乳中是否含该品尚不清楚,但在母乳中发现了其它磊环内酯抗生素,并且啮齿类动物母乳中也含该品,因此哺乳期妇女应慎用。

儿童用药

12岁以下儿童使用该品的安全性和有效性,尚未确立。

老年用药

平均Cmax、AUC随年龄的增加。

药物过量

过量服用该品后发生的毒性综合征包括:恶心、呕吐、腹痛、腹泻。强制性利尿、腹膜透析、血液透析没有被证实对地红霉素的过量服用有好处,对慢性肾功能患者进行血液透析不能有效加速红霉胺的清除。

地红霉素肠溶胶囊使用说明书

通用名称:

地红霉素肠溶胶囊

药品规格:0.25克×6片

批准文号:国药准字H20061219

适应症

本品为大环内酯类广谱抗生素,适用于12岁以上患者,用于治疗下列敏感菌引起的轻、中度感染:慢性支气管炎急性发作:由流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎链球菌引起。急性支气管炎:由卡他莫拉菌、肺炎链球菌引起。社区获得性肺炎:由嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎链球菌引起。鼻咽炎和扁桃体炎:由化脓性链球菌引起。单纯性皮肤和软组织感染:由金黄色葡萄球菌(甲氧西林敏感菌株)、化脓性链球菌引起。注:

地红霉素肠溶胶囊在治疗化脓性链球菌引起的鼻咽炎时有效,并能根除;对预防风湿热的治疗尚无报道。

用法用量

本品可与食物同服或饭后一小时内服用,不得分割、压碎、咀嚼。常规剂量:一天一次,一次两粒。地红霉素用法用量表:慢性支气管炎急性发作500mg(2粒)一天一次疗程5-7天急性支气管炎500mg(2粒)一天一次疗程7天社区获得性肺炎500mg(2粒)一天一次疗程14天咽炎和扁桃体炎500mg(2粒)一天一次疗程10天单纯性皮肤和软组织感染500mg(2粒)一天一次疗程5-7天

不良反应

3299例患者口服本品(500mg/天)7-14天,没有发现与毒性有关的死亡或致残。2.6%患者因不良反应终止用药,其中1%是因恶心和腹痛终止用药。另一临床试验(口服本品500mg/天,疗程5天)结果表明,有3.8%患者因不良反应终止用药,其中1.6%的患者是因恶心和腹痛终止用药。与本品治疗有关的不良反应如下:头痛(7.7%)、腹痛(7.1%)、腹泻(6.7%)、恶心(5.9%)、消化不良(2.6%)、眩晕/头晕(2.1%)、皮疹(1.4%)、呕吐(1.1%)等。

注意事项

肝功能不全:轻度肝损伤者,其平均Cmax、AUC和分布体积随服药次数的增多而略由增加,但不必调整剂量。肾功能不全:其平均Cmax、AUC随肌肝清除率的降低而趋于升高,但肾脏损伤(包括透析)患者不必调整剂量。已有报道,实际上使用所有的广谱抗生素(包括地红霉素),都会产生伪膜性结肠炎。因此,若使用抗生素的患者发生腹泻,考虑到这种诊断是重要的。这种结肠炎的程度从轻度至危及生命,程度不同。对于轻度伪膜性结肠炎病例,通常仅仅是停药就能奏效,对于中度至严重病例,就应采取适当的治疗措施。

禁忌

禁用于对地红霉素、红霉素和其他大环内酯抗生素严重过敏的患者。不应用于可疑或潜在菌血症患者(因其不能提供有效的药物浓度达到治疗部位)。

详细说明

【主要成份】地红霉素。化学名称:9(S)-9-脱氧代-11-脱氧-9,11-[亚胺(1R)-2-(2-甲氧基乙氧基)-乙叉]氧]红霉素。

【性状】本品为肠溶胶囊,内容物显白色或类白色粉末。

【药理作用】

地红霉素肠溶胶囊为大环内酯类抗生素,为红霉胺的前体药物,其作用机理是通过与敏感微生物的50S核糖体亚基结合,从而抑制细菌蛋白质合成。动物体外试验和临床感染治疗均证实本品对下列微生物具有活性:需氧革兰氏阳性微生物:金黄色葡萄球菌(仅针对甲氧西林敏感菌)、肺炎链球菌、化脓性链球菌。需氧革兰氏阴性微生物:流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌、卡他莫拉菌。其他微生物:肺炎支原体。体外研究表明:本品对产单核细胞李斯特菌、葡萄球菌(C、F、G组)、百日咳鲍特菌、痤疮丙酸杆菌等有活性。对其他大环内酯抗生素耐药的细菌,对本品也耐药。毒理研究:遗传毒性:标准组合的遗传毒性试验结果表明,本品未见致突变作用。生殖毒性:大鼠核家兔分别给予本品的剂量达临床最大推荐剂量的21倍和4倍(以体表面积计)时,对动物的生育力和胎儿均无损害。CD-1小鼠给药剂量达1000mg/kg(以体表面积计,为人用最大推荐剂量的8倍),出现胎儿体重降低,骨化不全、发育延迟。大鼠在交配前2周、整个交配期和整个妊娠期给予本品剂量达1000mg/kg时,也可见骨化程度的降低。尚不清楚本品是否经人乳汁分泌,但是本品可分泌于啮齿类动物的母乳中。致癌性:尚无动物终身给予本品对致癌潜在性的研究结果。

【药代动力学】吸收:口服后

地红霉素肠溶胶囊被迅速吸收,通过非酶水解转化成生物活性物质红霉胺,其绝对生物利用度约10%。健康志愿者(19-59岁,单剂量:500mg;多剂量:500mg/天,10天)药代动力学参数如下:分布:红霉胺迅速、广泛分布到组织中,其细胞内浓度高于组织浓度,而组织浓度又明显高于血浆浓度。其蛋白结合率为15-30%,平均表观分布体积(VDSS)为800L(540-1041L)。红霉胺的稳态组织浓度(500mg/次,一天一次)代谢和排泄:红霉胺几乎不经肝脏代谢,81-97%的药物由胆汁途径消除,约2%的药物由肾脏消除。肾功能正常的患者,其平均血浆半衰期约8小时,平均消除半衰期约44小时,平均表观清除率约23L/h。食物的影响:本品可与食物同服或饭后1小时内服用。研究表明饭前1小时服用,其Cmax下降33%,AUC下降31%。食物中脂肪的高低对生物利用度几乎没有影响。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇:对大鼠进行生殖研究,剂量高达人用量的21倍(根据mg/m2计算),对家兔的研究剂量为人用量的4倍。结果表明本品对生育力和胎儿均无损害。对小鼠进行生殖研究,剂量高达人用量的8倍。结果表明

地红霉素肠溶胶囊可使胎儿体重显著降低。然而,对孕妇尚无适当的、很好的对照临床研究。因此,孕妇使用本品应权衡利弊。分娩:对分娩的影响尚不清楚。哺乳期:哺乳妇女母乳中是否含本品尚不清楚,但在母乳中发现了其他大环内酯抗生素,并且啮齿类动物母乳中也含本品。因此哺乳期妇女应慎用。

【儿童用药】12岁以下儿童使用本品的安全性和有效性,尚未确立。

【老年患者用药】平均Cmax、AUC随年龄的增加而趋于升高,但在统计学或临床上均无显著性差异。因此,老年患者使用时不必调整剂量。

【药物相互作用】特非那定:本品不影响特非那定代谢,体外试验证明两药物不发生相互作用,而与红霉素存在相互作用。茶碱:一般情况下,正服用茶碱的患者接受本品治疗,不必调整茶碱剂量或监测血药浓度。需维持较高的茶碱血药浓度时,应检测血药浓度,并对剂量进行适当调整。抗酸药或H2受体拮抗剂:服用抗酸药或H2受体拮抗剂后,立即服用本品可增加地红霉素的吸收。红霉素与下列药物之间的相互作用已明确,但与地红霉素的相互作用尚不清楚,因此,联合用药时应慎重。三唑仑:可降低三唑仑的清除率,增加其药理作用。地高辛:可提高地高辛的血药浓度。抗凝血药:可增加抗凝血药的作用,在老年人中更是如此。麦角胺:产生中毒症状,如外周血管痉挛和感觉迟钝。其他药物:红霉素与下列药物之间的相互作用已报道:环孢菌素、环己巴比妥、卡马西平、阿芬太尼、丙比胺、苯妥英、溴隐停、丙戊酸盐、阿司米唑、洛伐他丁。

【药物过量】过量服用

地红霉素肠溶胶囊后发生的毒性综合征包括:恶心、呕吐、腹痛、腹泻。强制性利尿、腹膜透析、血液透析没有被证实对地红霉素的过量服用有好处,对慢性肾功能患者进行血液透析不能有效加速红霉胺的清除。

【贮藏】密封,阴凉干燥处保存。

关联病症

轻度感染、中度感染、慢性支气管炎、急性发作流感、嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎链球菌、急性支气管炎、由卡他莫拉菌、社区获得性肺炎、嗜肺军团菌肺炎、支原体肺炎、链球菌咽炎、扁桃体炎、化脓性链球菌、单纯性皮肤软组织感染、金黄色葡萄球菌、甲氧西林敏感菌、体化脓性链球菌。

[1]